Болезни зрения:

Об очках:

Разнообразие сфер применения Большую глубину и лучшую фокусировку профессиональных линз смогут по достоинству оценить, в частности, люди следующих профессий: архитекторы, стомат... |

Ношение очков Как много на свете вещей, которые мне не нужны , - любил повторять Сократ. Надеюсь, что вы можете сказать то же самое об очках. Но если же очки сос... |

Требованиия к оправе Далеко не все прилегающие оправы подходят для сборки рецептурных линз. Наверное, ваши клиенты приносили вам дешевые прилегающие солнцезащитные очки,... |

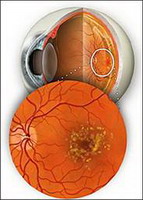

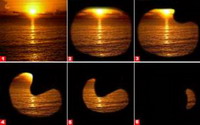

Острота зрения без очков – от чего она зависит? Острота зрения вообще зависит от двух составляющих: 1) качества оптической системы глаза и 2) величины колбочек в центре глазного дна. Начну со втор... |

О глазах и зрении - О глазах и зрении

Живое существо не имеет более верного и сильного защитника, чем глаз.

Видеть — значит различать врага и друга и окружающее во всех подробностях. Другие органы чувств выполняют то же, но несравненно грубее и слабее. Осязание и чувство теплоты дают нам вести о внешнем мире только при непосредственном соприкосновении; слух и обоняние, извещающие издалека, недостаточно информируют о расстоянии, направлении и формах.

Наши слова «очевидно», «поживем — увидим» равносильны тому, что видимость — достоверность. Современный физик убеждает других в реальности атомов тем, что мы, наконец, увидали пути отдельных атомов, а прежние противники существования атомов постоянно аргументировали тем, что атомов никто не видел. В этом смысле надо понимать изречение Анаксагора: «Зрение есть явление невидимого», невидимый мир становится реальностью, явлением посредством зрения.

Задачи идеального глаза как физического прибора ясны. От окружающих предметов исходит свет. Глазу дается направление лучей, энергия, спектральный состав и поляризация. От каждой точки предмета должно получиться свое, отдельное ощущение. Сочетание этих ощущений в мозговом центре должно воссоздать в идеале точное подобие излучающей поверхности со всеми ее оптическими особенностями. Важна пространственная правильность передачи, мозг должен получить верные сведения о форме, размерах и расстоянии. Далее мозг может корректировать полученные сведения в зависимости от потребности организма.

Как увидим, глаз довольно близко подходит к решению этой идеальной задачи.

Но как мог возникнуть вспомогательный живой орган, решающий оптические трудности иногда с большим совершенством, чем это доступно современному оптику, вооруженному огромными физическими знаниями и техникой?

На вопросы такого рода ответила биология дарвиновской теорией развития. Глаз есть результат чрезвычайно длительного процесса «естественного отбора», итог изменений организма под действием внешней среды и борьбы за существование, за лучшую приспособленность к внешнему миру.

Могучий фактор наследственности гарантирует сохранение биологических свойств, если они соответствуют внешним условиям и увеличивают стойкость организма в борьбе за жизнь. Многообразные воздействия окружающего мира создают различия в отдельных особях, которые в некоторых случаях дают им преимущества перед остальными. Так происходит «естественный отбор», так выживает и размножается дальше только наиболее приспособленное к внешнему миру, наиболее сильное.

В бесчисленном разнообразии живого перед нами — всевозможные решения оптической задачи; все они несовершенны, но во всех — немало целесообразного и, с точки зрения человека, «остроумного».

На фиг. 32 сопоставлены некоторые примеры различных способов решения задачи о глазе, о «приборе» для зрительного восприятия внешнего мира. На фиг. 32, а — пример «глаза» в одноклеточном организме. Перед чувствительным веществом помещается шаровидная линза l. Конечно, говорить об аппарате для получения изображения здесь еще нельзя. Ничтожные размеры линзы и ретины в этом случае предопределяют резкие дифракционные явления, а следовательно, чрезвычайное искажение изображения. На фиг. 32, б представлены зрительные органы дождевого червя. Здесь нет глаза; у червя светочувствительна вся его поверхность; зрительные клетки, соединенные с нервными волокнами, распределены равномерно по всему телу; об изображении не может быть речи. Фиг. 32, в — пример примитивного решения оптической задачи, когда свет воспринимается зрительным углублением, получается нечто вроде уха; при помощи такого устройства можно приблизительно определить направление светящегося тела, но не больше.

а — одноклеточный организм Роnchetia cornuta;

б — светочувствительные клетки, расположенные по всей коже дождевого червя;

в — зрительный орган в виде углубления у ракушки Patella;

г — глаз в виде камеры-обскуры у моллюсков;

Четыре последних примера на фиг. 32, д, е, ж, з относятся к последовательно совершенствующемуся разрешению оптической задачи с применением линзы. Сначала, у скорпиона, это еще очень грубый инструмент: вместо линзы шар, близко подходящий к чувствительному слою r. Это напоминает стеклянные шары, которыми, по преданию, в древности пользовались как зажигательным стеклом, или микроскоп Левенгука с «линзами» из капелек меда. На фиг. 32, е, ж, з перед нами постепенный переход к глазу, похожему на человеческий глаз, у улитки, головоногих, позвоночных. При этом у различных позвоночных задача решается вовсе неодинаково. На фиг. 33 мы видим примеры разрезов глаз нескольких позвоночных, ночных животных (опоссума, мыши, рыси) и дневных (пумы, собаки, верблюда, человека, голубя, хамелеона). Без пояснений видно, что задача оптически решается с большими вариациями

Очень интересны и поучительны с точки зрения приспособления живого организма к среде особенности глаз рыб, живущих на больших глубинах, куда почти не проникает солнечный свет. Казалось бы, что здесь рыбы должны быть просто безглазыми; надобности в глазах нет. В действительности это не так. Большинство глубоководных рыб имеет глаза, и притом (относительно) самые большие в мире позвоночных. Глаза их при этом (или в значительной мере поэтому), по-видимому, самые чувствительные в животном мире.

Как же согласовать этот факт с отсутствием света на глубине?

Ответ состоит прежде всего в том, что слабые следы солнечного света все же проникают и на значительные морские глубины. Преимущества же зрительного восприятия при отыскании пищи, размножении и борьбе за существование таковы, что много выгоднее повышать чувствительность глаза к свету, чем по «линии наименьшего сопротивления» — обрекать глаз на отмирание.

Но не только слабые следы света, проникающего в морские глубины, объясняют наличие глаз у существ, живущих там. Глубоководные морские рыбы сами способны производить свет, немного освещать окружающее и становиться видимыми для других зрячих животных. Поэтому у них развиваются люминесцирующие органы, помещающиеся около глаз или на других местах тела. На фиг. 34 изображены рыбы Photoblepharon palpebratus и Anomalops katoptron, у которых рядом с глазом расположена светящаяся ткань (выделенная на рисунке пунктиром). Свечение этой ткани происходит за счет окисления и служит маленьким маяком для рыб, освещая им путь и встречные тела. Такой маяк может быть, однако, и опасным для рыбы, обнаруживая ее врагу. Поэтому у обеих изображенных на рисунке рыб имеются приспособления вроде век для скрытия люминесцирующего маяка в случае надобности. У первой рыбы это производится выдвижением особого темного щитка, у второй сама светящаяся ткань может вдвигаться в особую защитную камеру . «Люминесцентные лампы» у глубоководных рыб совсем не редкость. Такими устройствами обладает более 90% всех рыб, живущих на больших глубинах.

В дальнейшем нам придется говорить преимущественно о глазе человека. Это вытекает из основной темы нашей статьи, посвященной связи глаза и Солнца; помимо того, только человеческий глаз изучен довольно глубоко, хотя многое и в нем еще неясно до сих пор.

Начнем с пространственной задачи.

| Читайте: |

|---|

Как улучшить зрение:

Упражнения для профилактики и исправления дефектов зренияЗрение, способность видеть человек получает с самого рождения и часто даже не задумывается, насколько это для него важно. Не задумывается до определенного момента. К сожалению, с... |

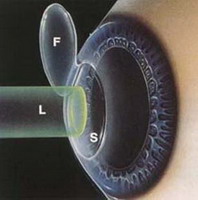

Способы аппаратной коррекции зрения: плюсы и минусыТакие нарушения зрения, как близорукость и дальнозоркость, известны людям давно, и попытки исправить эти дефекты продолжаются уже несколько столетий. Исторически наиболее ранн... |

Программа по коррекции зрения описание«Глаза, смотрящие вдаль, никогда не стареют»Глаза человека устроены так, чтобы больше смотреть вдаль. Но современная жизнь вынуждает нас постоянно использовать глаза для ближнег... |

Авторизация

Проблемы со зрением:

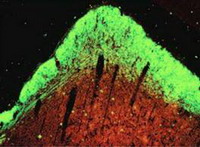

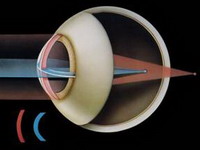

Сетчатка диагностика заболеваний и лечение Что такое сетчатка Сетчатка — внутренняя оболочка глаза, состоящая из миллионов светочувствительных клеток. Она преобразует световые потоки в нервн... |

Астигматизм Астигматизм - это самая частая причина низкого зрения, часто сопровождающая близорукость или дальнозоркость. Его причиной является неправильная форм... |

Симптомы болезни:

Гематома эндоваскулярная В некоторых случаях после проведения экстракапсулярной экстракции катаракты (особенно в комбинации с антиглаукоматозной операцией) с имплантацией за... |

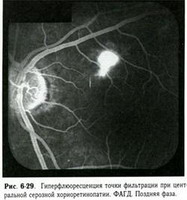

Хориоретинопатия Хориоретинопатия (выстрел дробью) начинается с постепенного понижения остроты зрения сначала одного, а через некоторое время - второго глаза. В позд... |

Исследование зрения:

Прямая офтальмоскопия Позволяет непосредственно рассмотреть детали глазного дна, выявленные при офтальмоскопии в обратном виде. |

Зеркальная офтальмоскопия Метод используют для осмотра оптически прозрачных сред глазного яблока (роговицы, влаги передней камеры, хрусталика, стекловидного тела). |